舜网-济南日报

2025-06-26 08:39:17

●拍摄时间:6月24日

●拍摄地点:平阴县孔村镇

●拍摄内容:青年干部展开“民情走访”

夏日的晨光温柔地洒进董大爷家的小院,丝瓜藤沿着院墙攀爬出浓绿的生机,黄瓜架上垂挂着嫩生生的果实,一棵老石榴树在角落里静静酝酿着甜意,77岁的董大爷和老伴儿正侍弄着这些宝贝。

“大爷大娘,忙着呢?麦子收完了吧?”清脆的声音打破了小院的宁静。孔村镇陈屯办事处党总支书记张上熟稔地推开院门,笑容满面地走了进来。她轻车熟路地搬过小凳坐下,接过大娘递来的茶水,自然而然地聊起今年的收成。

孔村镇温暖而扎实的“民情走访”行动,正在悄然改变着这里的基层治理生态。一个个年轻身影穿梭在村落街巷,叩开了一扇扇家门,也叩开了群众的心门。

“90后”干部叩开村民家门

“天热起来了,可得多注意防暑啊。”张上一边说着,一边熟络地扶着董大爷走进堂屋。这已经是她第三次上门走访了,每次来,她都能感受到老两口对她到来的期盼。董大爷和老伴常年两人在家,虽然小院打理得温馨惬意,但随着年龄增长,身体状况和内心的孤寂成了不容忽视的问题。

张上出生于1994年,担任办事处党总支书记才半年左右。作为一名“90后”,她此前从未有过农村生活和工作的经历。刚开始走访时,她甚至不知道该如何与村民打开话匣子。“第一次来董大爷家,我特别紧张,都不知道该问些什么。”张上笑着回忆道,“但大爷大娘特别热情,拉着我聊家里的事儿,慢慢我就放松了。”

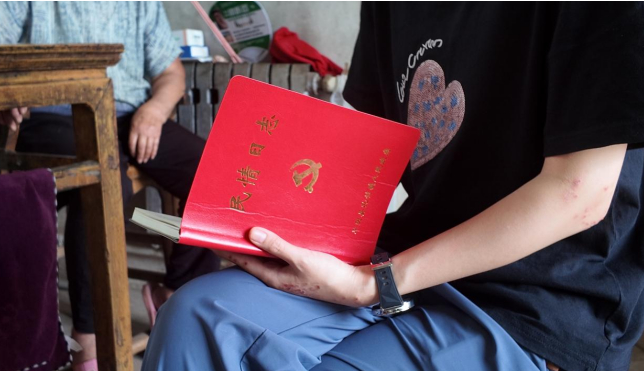

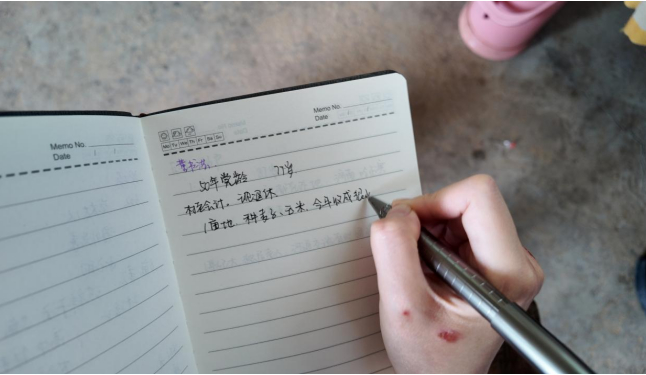

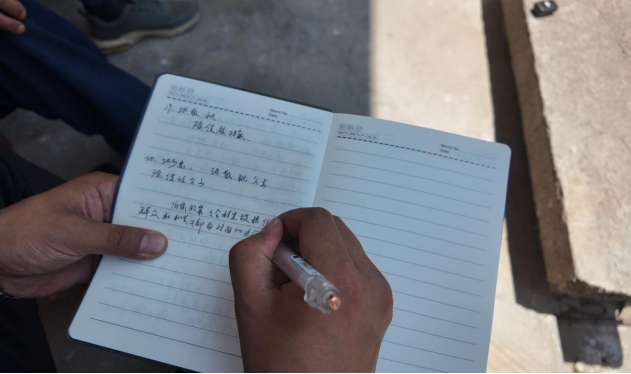

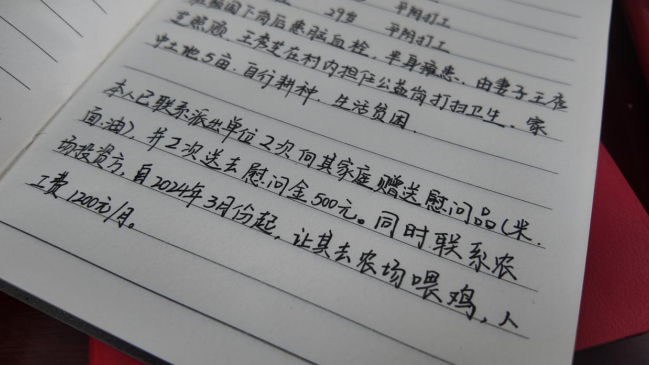

在一次次的走访中,张上逐渐学会了如何与群众打交道。她发现,只要真心实意地关心村民、倾听他们的想法,就能赢得信任。“以前在办公室里,总觉得工作很难开展,现在通过走访,才真正了解到群众的需求,也提升了自己解决问题的能力。”张上说着,拿出随身携带的红色“民情日志”,工整地记录下董大爷随口提及的麦收情况和老两口偶尔漫上心头的孤寂。

在孔村镇,像张上这样“俯身泥土”的年轻干部并非个例,“90后”干部占近200名干部总数的30%。他们大多成长于城市,田间地头曾是陌生的风景。如何让这些年轻的治理力量真正在乡村扎下根?孔村镇党委书记门洪斌深知,答案不在办公室的文件堆里,而在千家万户的门槛内外。

“我们要求参与人员全覆盖,力量广吸纳。”门洪斌介绍,无论是镇机关在编干部还是编外人员,无论是村第一书记还是双管部门工作人员,全员被纳入下沉队伍。全镇401个网格被科学划分,确保“网格有干部,户户有联系”。一条硬性规定随之落地:每名干部每月至少走访10户,在2025年11月底前完成首轮全覆盖走访。一张无形的责任之网,悄然覆盖了孔村镇。

走访中为群众办成事儿

“民情走访”不仅是干部与群众的交流互动,更实实在在地解决了许多困扰群众的难题。

孔村镇蒋沟办事处党总支书记赵圣隆就讲述了这样一个案例。一位60多岁的村民在耕种时,突然发现自家地边多了一根通讯线杆。“当时我就蒙了,也不知道这线杆是谁立的,问了村里,也没人说得清。”这位村民无奈地说,“我这地以后还咋种啊!”由于无法确定线杆的归属,问题迟迟得不到解决,心急如焚的村民一气之下将三大通信公司都告上了法庭。

在首轮民情走访过程中,赵圣隆了解到了这一情况。“群众的事就是大事,必须尽快解决。”赵圣隆立刻行动起来,联系相关部门进行核实。经过多方沟通协调,最终确定了线杆的归属,并促成双方进行调解处理。“真没想到,赵书记这么上心,帮我解决了大难题。”这位村民感激地说,“在开庭前一天,我拿到了合理的补偿,赶紧就撤诉了。”

孔村社区党委书记陈友振也分享了他在走访中的经历。有居民向他反映,社区公共区域有一块地面凹陷,一到下雨下雪天就积满污水,泥泞难行。“大家平时路过都得绕着走,时间一长,也就没人提这事儿了。”一位居民说。但陈友振将这件事记在了心里,通过民情走访了解情况后,他积极争取维修资金,很快就将地面修复平整。“现在好了,再也不用担心摔跤了,晚上出门也方便多了。”居民们纷纷点赞。

自4月民情走访开展以来,像这样的民生实事已经解决了近200件,当地12345热线的工单数量明显下降。门洪斌感慨道:“这一走访制度打破了‘民不知官所为,官不知民所想’的信任壁垒,是解决当前基层社会治理难题的关键一环。我们坚持‘从群众中来,到群众中去’的工作路线,创新推出‘三问三办’走访机制,通过‘问需于民、问计于民、问效于民’,做到‘办民所需、办民所盼、办民所愿’,不断提升服务群众的能力和水平。”

从信访矛盾的漩涡中解脱出来的镇村干部得以轻装上阵,将更多精力投入到发展经济、服务民生中,全镇各项事业焕发出新的活力。

民情日志让干群关系升温

一本本红色的“民情日志”,成为了孔村镇干部们走访工作的生动写照。记者翻阅间,如同走进一个个鲜活的故事现场:家庭人口、工作去向、困难诉求、意见建议……信息如涓涓细流汇入日志中。记录风格各异,有的规整如表格,有的则随性流淌着“大白话”,一些页边空白处,甚至能看到用竖式算式认真计算村民年龄的痕迹。这些朴素的笔迹,字里行间都透露着干部们对这份工作的用心。

“走访不是做样子,要掏心窝子,还得找对时辰。”门洪斌也是走访队伍中的一员,他深知其中的付出,“为了赶上群众在家的时间点,午间、晚上、周末,这些本该休息的时段,反而成了我们敲门入户的‘黄金时间’。当群众感受到我们的真心,就会理解干部,还会成为基层治理中最积极的建设力量。干部好不好,群众心里都有杆秤。有了群众的理解和支持,基层工作就没有做不好的道理。”

他说,干群关系紧张,往往源于信息不对称。干部不了解群众的真实需求,群众也不了解干部的工作情况。而孔村镇创新出台的干部常态化联系走访群众工作制度,通过划网络、明责任,要求每月至少为有需求的群众办一件实事,每季度至少组织一次志愿服务,每半年至少为群众开展一次政策宣讲,将制度落到实处。近三个月来,每名干部至少走访了30户次以上的群众,对网格内群众的家庭情况、人员性格、生产生活状况等都了如指掌,与群众结下了深厚的友谊。

“坐在办公室都是问题,下到基层都是办法。”门洪斌的这句话,正是孔村镇“民情走访”机制的真实写照。在这片充满希望的土地上,干部与群众的心越贴越近,一幅和谐美好的基层治理画卷正徐徐展开。未来,孔村镇将继续深化“民情走访”机制,用脚步、用真心书写更多为民服务的暖心故事。

(济南日报·爱济南记者 曹雅欣 冯经伟)