舜网-济南日报

2025-10-09 08:41:56

□周长风

梁启超确是1922年来的灵岩寺

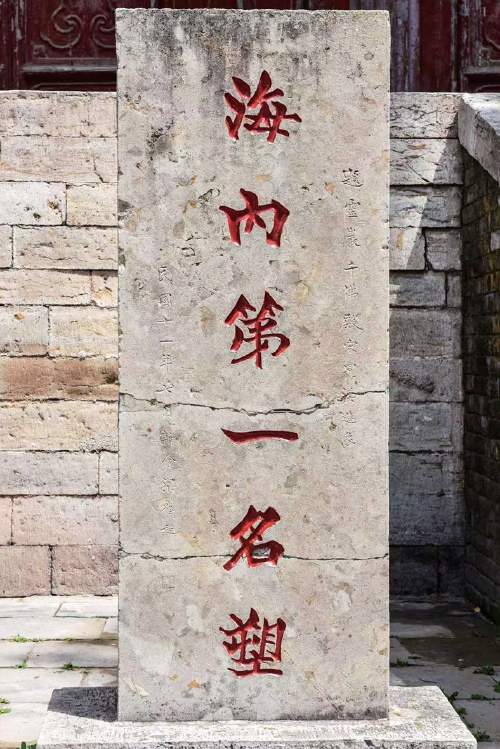

位于泰山西北麓的济南市长清区(原长清县)灵岩寺,其千佛殿门前今有旧碑,镌刻着著名学者梁启超为殿内40尊彩色泥塑罗汉的正楷题词“海内第一名塑”,上款为“题灵岩千佛殿宋罗汉造像”,下款为“民国十一年七月新会梁启超”,名后钤有两方印章,上章为“新会梁氏”,下章为“启超私印”。梁启超(号任公)是广东省新会县(今江门市新会区)人。

梁启超题“海内第一名塑”碑 (曹建民 摄)

民国十一年即1922年,这一年的7月3日至8日,中华教育改进社第一届年会在济南举行。该社是上年12月成立的全国性组织,梁启超任名誉董事,由天津前来参会,并于第一天上午10时作题为《教育与政治》的讲演。

曾有友人问我:这题词是梁启超1922年7月游览灵岩寺时所书吗?我回答:不是的。1935年编修的《长清县志》“灵岩志略上·纪胜·千佛殿”条记载:“今有梁启超寄来碑文并书写样式。”

友人又问:尽管开会与题词是同年同月,然而仅根据这碑就能十分确定梁启超此次济南之行到过灵岩寺吗?会不会梁启超仅是应某人之请,根据图片等资料题词呢?

对此当然可以回答说,梁启超作为大学者不会未见实物而率下断语。但这回答毕竟是“应然”推测,况且也不能将梁启超到过灵岩寺彻底框定在这次济南之行。

果然,后来我找到了一条“反证”。1937年5月11日在济南出版的《华北新闻》报副刊“大观园”,刊登有署名“窥天”的文章《灵岩汽车路》,其中写道:“一提到灵岩的名字,便会使我神往。因为在民国六年,梁任公曾游灵岩,他说:‘历游海内诸寺观,北如大同云冈,南如西湖灵隐,神像塑绘,无出灵岩右者。’所以他在灵岩题为海内第一名塑。”作者自称是“终年南北奔波的山东人”“同时又是久寄济南的客子,而又没曾到过名胜之冠的灵岩”。细考,民国六年即1917年,梁启超居上海,年内曾到越南海防、南宁、肇庆、广州、杭州、南京等地,并没有来过北方,因此这条“反证”不成立,然也能反映当时济南人对梁启超题词的某种印象。

最近,我终于查到梁启超1922年亲临灵岩寺的确证。上海市政协文史资料工作委员会编辑、上海人民出版社1988年1月出版的《上海文史资料选辑(第58辑)》,收有江庸《渡台日记》。1929年西北遭遇旱灾,江庸受华洋义赈救灾总会之托,赴台湾募集赈款。他10月22日从北京(时称北平)出发,23日日记写道:“晨九时顷,车过万德。忆民国十一年偕梁任公、汪楞伯、朱文伯、曹希仲、张易吾、梅撷云诸君游灵岩寺,自此易车而骑。”“万德”指今长清区万德街道境内之京沪铁路(原津浦铁路)万德车站。诸人由此下火车而骑马跨骡前往。

江庸,字翊云,时任北洋政府修订法律馆总裁。汪振声,字楞伯,时任中国银行济南分行行长。朱学曾,字文伯,时任北洋政府修订法律馆总纂。曹腾芳,字希仲,时署山东高等审判厅推事。张志,字易吾,时任山东高等审判厅厅长。梅光羲,字撷云,时任山东高等检察厅检察长。

江庸、汪振声、朱学曾、曹腾芳、张志、梅光羲皆曾在20世纪10年代留学日本,江庸与汪振声出生在四川,曹腾芳与张志则是四川人,朱学曾是贵州人,梅光羲是江西人。他们留学日本之时,正是在1898年戊戌变法失败后梁启超流亡日本的14年间。江庸在日本即结识了梁启超。1913年梁启超出任北洋政府司法总长时,邀江庸担任次长,可见两人持久而密切的关系。6人年龄小梁启超5岁至12岁不等。

江庸此次来济南,是参加7月3日至6日召开的中华教育改进社附设的筹画全国教育经费委员会的会议,梁启超亦与会。朱学曾当随江庸来济。汪振声等4位在济工作人士,特意陪同梁启超和两位来济留日同学作这次灵岩寺之游。游览时,应是陪游僧俗请求题字,梁启超同意,因没带名章、时间紧迫等原因,未能当场书写,回津后寄来。

“海内第一名塑”碑今在千佛殿前西侧距门最近的位置,碑下有一长方形石座。1959年山东艺术专科学校副教授张鹤云在《文物》杂志第12期发表论文《长清灵岩寺古代塑像考》,1998年赵维东等主编、山东画报出版社出版的《美术教育家张鹤云》一书收入该文,张鹤云借此对文字作部分改动,并对原文所配“灵岩寺平面千佛殿图”中殿前8座石碑的碑名一一列出。图上“海内第一名塑”碑在千佛殿前东侧距门最近的位置。该碑后改立于殿门西侧。

梁启超断为宋塑

是因袭他人吗?

灵岩寺千佛殿

日本著名美术史学者大村西崖对其旧作《东洋美术史》增订后,1925年由图本丛刊会再出新版。1926年江苏人陈彬龢翻译了该书讲述中国的部分,题作《中国美术史》,1928年由上海商务印书馆出版。其中写道:“宣和六年,成山东长清灵岩寺之五百罗汉像,前年南京之内学院告予云:‘灵岩寺之像,今只存四十尊矣。’罗汉像,实为宋代塑像之最流行者。”“内学”,即佛学。

北宋宣和六年(1124年)宋齐古撰《施五百罗汉记》(此记之宋碑今仍存灵岩寺)中言,他在福建为官时,请当地工匠制作500尊木雕贴金罗汉,运至“闾里”(当指“家乡”)长清灵岩寺。大村西崖这是将40尊彩色泥塑罗汉误作其遗存了。其后多有中国学者之著述,如傅抱石《中国美术年表》(1937年出版)、王逊《中国美术史讲义》(1956年中央美术学院印行)、李浴《中国美术史纲》(1957年出版)等,跟从大村西崖之说。大村西崖与这3位中国学者应皆未亲睹雕像,更未细阅记文。

张鹤云在《长清灵岩寺古代塑像考》写道:“传称宋代者,影响最广。其原因,一是殿前梁启超所立的碑。”“最初,1922年梁启超断为宋塑,不知所据如何?当时正是苏州甪直镇保圣寺塑像被人注意的时候,他是否与保圣寺塑像手法对证,或是对宋代塑像的风格有所研究,都不得而知。”张鹤云1983年在山东人民出版社出版《山东灵岩寺》一书,其中的《山东灵岩寺史迹与古塑考》一文中写道:“传称宋塑的另一个原因是殿前梁任公题石”,“任公断为宋塑,不知何据,也可能因袭此误”。“此误”即指将彩色泥塑罗汉混同木雕贴金罗汉之误。其实这种可能性不大。梁启超1922年来灵岩寺,大村西崖的《东洋美术史》3年后才问世,中译本则更晚了。

1932年9月,上海《良友》画报总编辑梁得所率四人组成的“良友全国摄影旅行团”来到灵岩寺。11月30日出版的《良友》第71期,刊登梁得所《圣地巡礼》一文,其中《灵岩观塑》一章写道:“询寺僧答谓宋代原作五百尊,年代过远,保全有限,现有的四十尊,间有明清修葺或补塑的。”当时的寺僧如此说,应也是对《施五百罗汉记》的误读误传,甚至不排除为了夸耀寺的历史之辉煌而故意曲解,再有一种可能性是听大村西崖《中国美术史》国内翻译之后到寺游览文人所言。即使10年前陪同梁启超的寺僧也这般介绍,以梁启超的学识,不会轻从缺乏依据、口耳相传之言。梁启超应也没有看到相关古代文献,在海量文献数字化的今天,我们仍然不曾发现宋代人对这些彩塑罗汉的制作与置放有所记述。

唯一可以确知的是,梁启超是有记载的近代以来第一个将千佛殿内彩塑罗汉断为宋代的学者,更是第一个亲临灵岩寺考察后作出如此论断的学者。他凭的是对古代(不止宋代)雕塑、特别是佛教雕塑的广泛考察与深入研究,以及渊博的综合学养与敏锐的鉴赏能力。不过梁启超的题词,没有扩展成文章载于书报刊,因此其论断仅仅为游寺者所见,民国时期乃至20世纪50年代并不为学人所周知。

其实还有学者仅凭眼力即论断彩塑罗汉为宋代作品。如中国现代园林学开创者、时为上海同济大学教师的陈从周,1973年6月23日考察灵岩寺。他于1980年3月24日作《梓室纪游》(发表于中国建筑工业出版社出版的1980年第4期《建筑师》,后收入其多种随笔集,题目有不同改动),追记道:“启千佛殿得观宋塑罗汉四十尊,惊喜交集,无一受损,驻当地空军维护之力也。予于国内古代塑像,此为印象最深而最难去怀者。其气韵神情,面容衣折,无一不似宋画所示,其为北宋之作无疑。予谓遒劲中不失秀雅,周密处不容藏针,洒脱处尤贵法度,此其与唐塑明塑显然不同之处。”

著名学者傅增湘在1935年第6期《艺林月刊·游山专号》发表《游山东灵岩日记》,1935年9月27日日记写道:“至罗汉四十之数,古无其制,虽形状奇古,而工制粗劣,当是明塑残余,而近代为之修补。考本寺宋宣和五年(应为“六年”。笔者注)《五百罗汉记》,为宋齐古撰,明言像系木雕,自闽中水陆五千里而至,是寺中本有宋制罗汉,但是雕而非塑,且今已不存。世人但凭耳食,不加目验,辄举流俗传言,转相腾说,且尊为天下第一名塑,大书深刻,以诳来者,宁不为有识所笑耶?”

该期杂志还载有与傅增湘同游的著名学者周肇祥的《游灵岩记》,其中写道:“而罗汉乃以宋塑见称,细审胎质简劣,工作粗疏,当是明造而清修之,读宣和五年宋齐古《施五百罗汉像记》,造像于闽中,水陆五千里而至,又言内辨其质,莫非雕木,是与塑无涉,惟其体貌古怪庞奇,应出旧本,四十之数,于古无征,或就木像残余,加以凑补,未可知也。任公刻石阶下,夸为‘海内第一名塑’,深山穷谷,讵无李雅(隋人,善塑)、杨惠之(唐代著名雕塑家。笔者注)遗制,何可轻量若是耶?”

梁启超与傅增湘、周肇祥皆是同时期的京津名人,相互熟识,与周肇祥关系尤为密切。梁启超已于1929年去世,傅增湘与周肇祥,特别是傅增湘,在文章中对梁启超的批评,显然失礼了。傅增湘所说的“世人”指梁启超无疑,他想当然地以为梁启超并未来过,仅据传闻而题书“海内第一名塑”。此二人亦是凭眼力而断为明代,自然这并无不可。

1981年至1983年,国家和山东省、济南市文物部门对灵岩寺彩塑罗汉进行维修,罗汉分在千佛殿东西两侧排列,从西侧自南数第17尊罗汉体腔内前壁,发现墨书题记“盖忠立/齐州临邑/治平三六月”。“治平三”应为北宋治平三年(1066年),据此可知,齐州(今济南)临邑人盖忠在这年参与了彩塑罗汉的塑立。从12尊罗汉体腔内还发现11面宋代铜镜和78枚隋至宋代铜钱,其中宋代铜钱61枚,最晚的是嘉祐年间(1056-1063年)铸造的“嘉祐元宝”和“嘉祐通宝”。

根据上述物证以及长期以来多位专家的深入研究,大致可以认定,40尊彩塑罗汉有32尊是北宋作品,虽然都经过其后各个朝代程度不同的补塑与妆銮,但是与明代增塑的8尊,皆基本依照宋代风格。由此不能不令人赞佩梁启超卓越的艺术与学术眼光,同时也令人慨叹周肇祥、傅增湘之语“何可轻量若是耶?”“宁不为有识所笑耶?”或可回赠本人。

灵岩寺千佛殿彩塑罗汉像(曹建民 摄)

“海内第一”

不如“天下第一”吗?

1922年在济南举行的那次年会,时任上海美术专门学校校长的画家刘海粟也参加了,其时他27岁,比梁启超小23岁。两人还与北京美术学校校长郑锦联名,向年会提出“拟于退回赔款(指庚子赔款。笔者注)中,拨出一部分经费,实施美育”议案。刘海粟第一次游灵岩寺,则是61年后的1983年11月23日。

2013年5月23日,李文德在《齐鲁晚报》发表文章《刘海粟题字济南灵岩寺》,回忆30年前他跟随长清县领导接待之见闻。上午参观时,导游介绍“海内第一名塑”碑,“对梁启超这一评价,刘海粟先生不置可否”。午饭后,刘海粟挥笔题词:“灵岩名塑,天下第一,有血有肉,活灵活现。一九八三年十一月廿三日,巡礼灵岩寺观唐塑因题。刘海粟,年方八八。”“这时立于一边的一位陪同领导上前提醒:‘刘老,是宋塑。’然而刘老却手指‘唐塑’两个字不容置疑地说:‘是唐塑不是宋塑,错了我负责。’”

文中还说:制碑时长清县拟按原稿刻制,但向山东省文物局汇报时,局领导坚决不同意。后据灵岩寺管委会一位负责人讲,“刘海粟回去一年后,由山东省文物局转来他更正唐塑的两个字‘宋塑’”。其意应是刘海粟又另写了“宋塑”二字送来。如今立在千佛殿门前东侧的刘海粟题词碑,年月日后,姓名前,唯留有“巡礼灵岩寺题”,去掉了“观唐塑因”四字,并未以“宋”易“唐”。立碑当在刘海粟走后不久。

文中还写道:刘海粟在题词时对在场的人说:“灵岩名塑是天下第一”,梁启超“他是为官的,我是做学问的。他没有走出过国门,所以他说海内第一”。这是不是刘海粟的原话已无法落实,只能就李文所写而聊作辨析。

梁启超虽然当过官,并且当过北洋政府的司法总长、财政总长,但他更是举世公认的中国近现代史上具有世界眼光的第一流学者、中国历史上百科全书式人物。梁启超流亡日本14年,其间于1899年底赴美国夏威夷岛,驻留半年;1903年2月至10月,赴加拿大和美国本土访问,游历了31座城市。1912年自日本回国后,又于1918年12月赴欧洲考察,游历法国、英国、比利时、荷兰、瑞士、意大利、德国,至1920年3月才回到国内。这怎么能说“没有走出过国门”呢?

我以为,梁启超题词“海内第一名塑”主要是将灵岩寺彩塑罗汉与国内其他泥塑像比较而给予的赞语,不涉及其他材质的雕塑,更无关外国各类雕塑。“塑”是用泥土等做成人、物的形象,“雕”是刻竹、木、玉、石、金属等,二者也是大有区别的。即使他如刘海粟题“天下第一名塑”,当时的世人大致也会理解为“中国第一”。古代“天下”通常指全国,或包括周边国家,与近现代“世界”的概念并不对等,正如1902年梁启超在《新民说》第六节《论国家思想》一文中所言“中国之视其国如天下”。1934年9月17日上海《申报》刊登一则消息《鲁民厅长勘察长清县古迹》(民厅,即民政厅。笔者注),写道:“梁任公谓,该寺宋代塑像为天下第一名塑。”即是一证。直到晚清西学东渐,文人才逐渐也用“天下”来表示包括地球所有国家和地区的“全世界”。

梁启超还有

“世界雕塑之代表”的赞语

过去人们说起梁启超对灵岩寺彩塑罗汉的称誉,唯据“海内第一名塑”碑,除此似再没有第一手资料。最近笔者查阅民国时期的报纸,意外发现梁启超在一次演讲中提到灵岩寺彩塑罗汉,竟然以比“天下”指称范围更明确的“世界”或“全球”论之。

1924年,印度诗人、诺贝尔文学奖获得者泰戈尔,应梁启超在北京发起创办的讲学社邀请,来华讲学。4月12日乘船抵临上海,在访问上海、杭州、南京、济南后,于23日晚到达北京。

为了表示对泰戈尔的欢迎,使更多的中国人了解印度和泰戈尔,26日下午梁启超在北京师范大学风雨操场,为一千多听众作题为《印度与中国文化之亲属的关系》的讲演。

北京《社会日报》4月27日对此作了题为《梁任公讲演欢迎泰戈尔之意义》的报道,文中写梁启超在介绍印度雕刻对中国的影响时说:“泰山灵岩寺有罗汉四十尊,为世界雕塑之代表。”

上海《申报》4月30日与5月1日分两期作了题为《梁任公之迎太讲演》(文中“泰戈尔”作“太戈尔”)的报道。后一期写梁启超讲道:“泰山旁边,有灵楞寺,中有罗汉十七尊,雕刻之精,或者可称为全球之最。”这“灵楞寺”明显即是《社会日报》记述的灵岩寺,因其时泰山周边绝无其他有雕刻精美、可赞之以“全球之最”的众多罗汉像,且名称以“灵”字打头的佛寺。

同年5月3日北京《晨报副刊》刊登汪震、王寿康、李林昌记录的梁启超《印度与中国文化之亲属的关系》讲演词,其中关于印度雕刻对中国的影响的段落,没有提及“灵岩寺”“灵楞寺”,而说到《社会日报》报道中提及、《申报》报道中未提及的洛阳龙门石窟和大同云冈石窟的佛教造像。仔细对照,三报的相关文字不是出自一篇速记稿,差别甚大。

梁启超的族侄梁廷灿1925年4月完成了对梁启超《饮冰室文集》的增补重编,在书名前冠以“乙丑重编”四字,1926年9月由中华书局出版。书中新收入《印度与中国文化之亲属的关系》一文。梁廷灿在书前《乙丑重编饮冰室文集序例》写道:“讲演诸篇,题下注有姓名者皆他人笔记,一仍旧贯,不为芟削,以存其真。其余则叔父原稿或曾经订正者。”文集所收此文与《晨报副刊》所登一致,但是题下未注有汪震等人的姓名。这篇文章口语化极重,有大量语气词,明显是汪震等人的现场忠实记录,收入文集时似是题下漏注汪震等,抑或为梁启超“曾经订正”,然笔者仔细比对,不同处仅无关紧要的几字,应是增补重编时抄录者不经意所致。

因此也可知,这次讲演事先有议定的题目,而无写好的讲稿,至多有个简单的提纲,讲演时每个记录者所记内容和词语有所不同,再正常不过,故《申报》所载“灵楞寺”“十七尊”之语,似是出于对梁启超的广东口音不熟悉等原因,记录明显不准确,然以《社会日报》证之,绝非无中生有。至于梁启超原话是“世界雕塑之代表”还是“全球之最”,可惜汪震等人对此段内容未作记录,缺乏第三方佐证。对比《社会日报》与《申报》,参照汪震等人的记录,总体上讲《社会日报》的报道更准确。在新的史料发现之前,“世界雕塑之代表”“全球之最”,皆可作为梁启超的赞语记入地方史志,以广传播。

当您得知一代学术宗师梁启超曾不止一次地高度称美灵岩寺彩塑罗汉,会不会心生去或再去虔心观瞻的冲动?